Der Dichter Jan Wagner sieht aus wie ein Streber. Das wäre nicht schlimm, wenn nicht auch seine Verse so streberhaft wären.

Wagner ist der vielleicht bekannteste zeitgenössische Lyriker aus Deutschland. Der Durchbruch gelang ihm mit dem Band „Regentonnenvariationen“, für den er 2015 den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt. Das darin enthaltene Gedicht „giersch“ ist so etwas wie sein lyrischer Nummer-eins-Hit, obwohl es eine Pflanze behandelt, die für viele nur ein Unkraut ist. Der Text wucherte durch Feuilleton und Anthologien, manche können ihn sogar auswendig, für Gedichte der Adelsschlag.

Seitdem folgt Preis auf Preis, Stipendium auf Stipendium. Wagner ist auf Dauertournee durch die Goethe-Institute dieser Welt und dichtet weiter über Weidekätzchen und Koalas. Seine Texte sind stets formal vollendet und metrisch sauber, eingängig und verständlich.

Wo ist also das Problem?

Gönnen wir Jan Wagner doch seinen Erfolg und freuen wir uns, dass er das deutsche Naturgedicht wiederbelebt hat.

Hat er das? Unter die zahlreichen Lobeshymnen mischen sich auch vereinzelte Nörgler. Ein Kritiker schrieb, dass Wagner die Natur verkitscht habe. Ist Jan Wagner der Peter Wohlleben der Naturlyrik?

Im Bann der Tradition

Dass Gedichte oft irgendwas mit Natur zu tun haben, wissen auch die noch, denen die Freude an Lyrik im Deutschunterricht durch Auswendigaufsagepflichten gehörig ausgetrieben wurde. Bei Goethe sieht ein Knab‘ ein Röslein stehen, bei Droste-Hülshoff steht derselbe im Moor herum und bei Mörike lässt der Frühling irgend so ein Band flattern.

Gehen wir noch weiter zurück: Der Germanist Heinz Schlaffer hat daran erinnert, dass Dichtung in ihren Anfängen Geistersprache war. Gedichte waren magisch und dienten der Beschwörung der unheimlichen, allgegenwertigen Mächte, die sie zu bannen halfen. Als Fragmente aus dieser Zeit sind uns etwa die „Merseburger Zaubersprüche“ überliefert.

Je höher der Mensch sich zum Herrn der Erde aufschwang und die Natur mithilfe einer immer perfekteren Technik unter sich ließ, desto weniger bedrohlich wurde sie ihm. Sie mit Reimen zu bannen war nicht mehr nötig, man konnte sie nun besingen.

Natur wurde zu etwas, das außerhalb von uns zu finden ist. Zu einem Ort, der entweder schrecklich (locus horribilis) oder schön (locus amoenus) ist. Aus der – vermeintlichen – Ferne betrachtet, erschien die Natur immer lieblicher. So konnten zumindest die Schichten empfinden, die nicht mehr mit Heugabeln hantieren mussten, sondern zur Feder greifen durften. In der bukolischen Variante wurde Natur zu dem Sehnsuchtsort, in dem Adlige ihr enges Korsett ablegen, um dralle Landpomeranzen flachzulegen. Das Ganze natürlich nur innerhalb strenger Reimschemen.

Dann kamen Goethe und die Romantiker. Die Natur wurde wiederentdeckt und in ihrer Erhabenheit poetisch erfahren. Sie blieb dabei aber meistens Projektionsfläche und Metapher.

In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts gab es noch die sogenannte „naturmagische Schule“ um Wilhelm Lehmann, Oskar Loerke und Elisabeth Langgässer. Diese Dichter gaben der Natur etwas von ihrer magisch-bedrohlichen Aura zurück. Gleichzeitig wurde sie ihnen zum Fluchtort aus den Katastrophen der Gegenwart.

Ein paar Jahrzehnte später dichtete man nur noch mit Betroffenheit über die Natur, denn plötzlich war sie zerbrechlich und bedroht.

Dann kam Jan Wagner mit seiner harmlosen Manufactum-Lyrik.

Die Dichter lügen zu viel

Obwohl Natur ein ewiges Thema der Dichtung ist, fehlt der deutschen Naturlyrik nichts weniger als die poetische Wiedergabe dessen, was sie im Innersten ausmacht: Sex und Gewalt. Natur ist nicht nur, aber vor allem ein pornografisches Schlachtfeld. Wer ein Biologiebuch aufschlägt oder zehn Minuten die Tiere in seinem Garten beobachtet, kann nur zu diesem Schluss kommen.

Trotzdem ist die deutsche Naturlyrik arm an Zähnen und Klauen, Panzern und Stacheln, Pimmeln und Kloaken. Man findet weder ein gutes Gedicht, das beschreibt, wie ein Wolf ein Reh reißt oder Schmeißfliegen Aas fressen, noch eine poetische Beschreibung davon, wie Pilze Ameisenhirne übernehmen oder wie Quallen ficken. Stattdessen gibt es ganze Schwärme freier Vögel und haufenweise edle Blümchen, die immer für irgendwas stehen, aber nie für sich selbst.

Mit anderen Worten: Die deutsche Naturlyrik hat Darwin verschlafen und hängt lieber in künstlichen Träumen ab, als sich der Wirklichkeit zu stellen. „Die Dichter lügen zu viel“, klagte schon Nietzsche.

Natürlich ist das eine plumpe Verallgemeinerung. Natürlich gibt es Ausnahmen. Gerade bei den Dichtern, von denen man es am wenigsten vermutet, finden sich erstaunliche Verse.

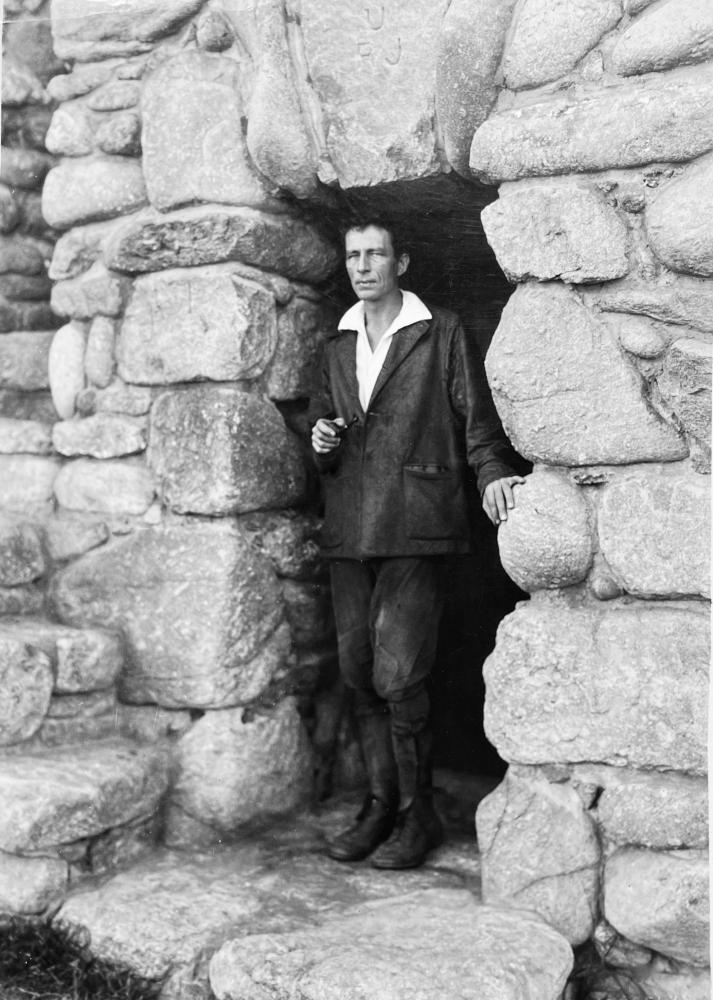

So ist Friedrich Hölderlin nicht zuletzt deshalb das größte Genie deutscher Dichtung, weil die Natur gewaltsam in sein Spätwerk hereinbricht und damit seine vorher zurechtgelegte Erfüllungsphilosophie in Frage stellt. Und der Dichter Stefan George, in dem viele nur einen dekadenten Sektengründer erkennen wollen, war auch ein derber Bauer, der mehr über die Natur wusste als die urbanen Jünger, die ihn umgaben. Zu nennen ist auch die Österreicherin Christine Lavant, in deren Werk sich christliche Mystik und heidnische Naturmacht paaren.

Schön ist das nicht

Dem Prosaautor Hans Henny Jahnn gelangen in seinen Romanen großartige Naturbeschreibungen. Zeitweise betrieb er einen Bauernhof auf Bornholm. Zimperlich war er auch im Leben nicht. Obwohl er in einem Text anschaulich beschrieb, wie die Bernsteinschnecke dem Saugwurm als Zwischenwirt dient, wollte er von Naturlyrik nichts wissen. „Wie soll ich den dort geschilderten Tatbestand in lyrische Verse gießen?“, fragte er einen Freund.

Die Natur ist in Wahrheit also nicht schön genug für Dichtung? Ist das der Grund, warum es in der deutschen Naturlyrik um alles Mögliche geht, aber selten um Natur?

Vielleicht stehen die Dichter sich einfach selbst im Weg. Dass der Mensch im traditionellen Naturgedicht immer im Mittelpunkt steht, könnte auch daran liegen, dass wir als Gattung so anthropozentrisch sind wie Vögel ornithozentrisch und Lurche amphibiozentrisch. Wir können immer nur über uns selbst sprechen. Hierin liegt gleichzeitig ein Grund für die Umweltkrise wie für die Krise der Naturlyrik.

Dass es trotzdem auch anders geht, zeigt der Blick über den Sprachraum hinaus. Der US-Amerikaner Robinson Jeffers war ein radikaler Ökologe und Naturdichter. Im Gedicht „Die Schönheit der Dinge“ sagt er, dass „Schönheit die einzige Aufgabe der Poesie“ sei, diese aber gerade in der nichtmenschlichen Natur zu finden ist. Jeffers hat aus dieser Weltanschauung eine Philosophie des „Inhumanismus“ entwickelt. Der Mensch ist für ihn nur ein Staubkorn in einem grausamen, aber trotzdem schönen Ganzen. Man hat dem Pazifisten und Eremiten Jeffers deshalb totalitäre Tendenzen unterstellt.

Noch mehr Ärger bekam der Engländer Ted Hughes, der größte Naturlyriker der Neuzeit.

Ted Hughes und der Nazi-Falke

Wenn Hughes hierzulande bekannt ist, dann wegen seiner skandalumwitterten Ehe mit der Lyrikerin Sylvia Plath, die in ihrem Selbstmord endete. Zahlreiche Literaturwissenschaftlerinnen wollen – zu Recht oder Unrecht – Hughes eine Mitschuld an dieser Tragödie geben. Dass er trotzdem der bedeutendere Dichter war, traut man sich fast nicht zu sagen.

Wie Jeffers war Hughes eine Mischung aus Bücherwurm und Waldgänger, Bleistift- und Forkenhalter. Wie Jeffers akzeptierte Hughes die Gewalt als der Natur inhärent. In seinen Texten versucht er sich in die Perspektive von Hechten, Eintagsfliegen und Disteln hineinzudichten. Er greift dabei gleichzeitig auf Beobachtungen, Naturwissenschaft und Mythologie zurück und verschränkt die daraus gewonnenen Bilder miteinander.

Im Gedicht „Hawk Roosting“ beschreibt Hughes einen ruhenden Falken, der im Halbschlaf sein „perfektes Töten und Fressen“ durchspielt. Der Text endet mit den Versen:

Gerade dieses Gedicht hat einige Kritiker dazu verleitet, Hughes Gewaltverherrlichung vorzuwerfen. Der Falke wurde sogar mit einem SS-Mann verglichen. Ob diese Kritiker jemals ein Biologiebuch geöffnet oder zehn Minuten die Tiere in ihrem Garten beobachtet haben?

Ted Hughes wurde übrigens von Jan Wagner ins Deutsche übersetzt. Zum Glück sind seine Verse so stark, dass sich ihre Reißzähne auch durch die brave Übersetzung beißen.